OVO 오브이오

2025.11.11 – 11.30

권아람 Kwon Ahram

2025.11.11 – 11.30

권아람 Kwon Ahram

A world seen through creative malfunction

Media forms the basic architecture of contemporary life. The evolution of AI and digital technologies has likewise reshaped how art is made and received. Still, discourse around digital work often fixates on the immateriality of data. Data must be sensed through physical means, but the devices that deliver it are often treated as incidental, rather than integral to art.

Kwon examines how media conditions perception and how its forms shape the way we see and know. Operating under the premise that the digital and the physical mirror and reinforce one another, Kwon attends not only to the image but to the machinery that produces it. In other words, the material body of media itself. Kwon’s earlier works centered on the screen as media’s primary output surface. More recently, her focus has expanded to the tools of input such as cameras, sensors, devices through which machines perceive the world.

Kwon’s solo show OVO continues the line of inquiry developed in Fever Eye presented earlier this year at Song Eun, examining how artificial intelligence “sees” the world through its mechanical eyes, and what misreadings occur in the process. The title ovo is a partial rendering of the letters of the word “eye”, as well as the Latin term for “egg” the origin of life. As with her previous exhibition, the title gestures toward a symbolic symmetry between the physical and the digital realms. Ovo also evokes the uncanny transformation of the eye into ovo, a visual slip that reflects how machine vision increasingly replaces the human gaze. Rather than critique this shift, the elegant contours of ovo suggest an aesthetic embrace of the newly formed being, born from error. Through both the images on the screen and the screen as object, Kwon constructs a practice that spans the digital and the physical.

Installed before a large window in the main gallery, the titular work OVO mirrors the view outside as if gazing back at it. Inspired by the concept of the “backroom”, a virtual labyrinth imagined behind real spaces, the piece visualizes an unseen world lurking beyond physical reality. Using a LiDAR sensor, a technology commonly employed in self-driving vehicles, Kwon scans the exhibition space and its surrounding landscape in three dimensions, projecting the data onto two mesh LED screens. Although LiDAR captures its environments with high precision, it falters when facing darkness, translating the differences in distance into color. The resulting image, distorted and oversaturated, reveals a scene at once familiar and alien. These discrepancies invite a new sensory experience, a glimpse into a parallel world behind the tangible one. The transparency of the mesh screens allows their projections to overlap with each other, with the gallery interior, and with the view beyond the window, folding multiples realities into a single field. Visible LED modules and electrical wiring draw the viewer’s attention to the body of the medium itself. Instead of passively watching, viewers navigate the work as if exploring the backstage of a stage set, encountering the material structure of media as a spatial experience. Through the window, natural light and external scenery merge with the projected images, creating playful encounters between reality and simulation.

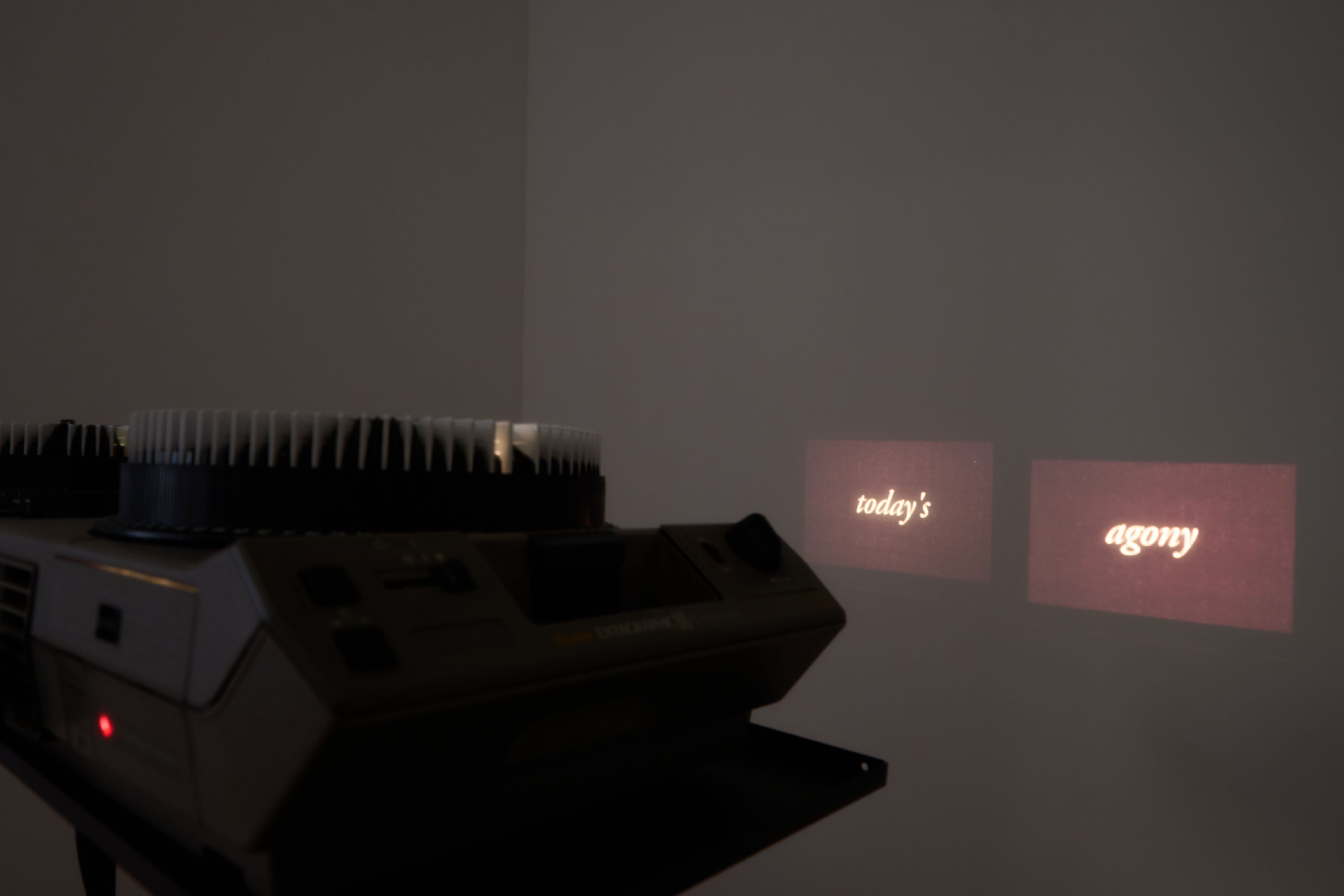

In the adjacent small room, Nowhere Happiness features two slide projectors rotating trays at different speeds, casting adjectives and nouns onto the wall. As the words meet by chance, they form fleeting combinations, an automatic poem of sorts. The mechanism eliminates conscious intervention, generating a rhythm of chance and poetry. While the projected words and light appear immaterial, the physicality of the projectors (wires, stands, sound) asserts their agency as the true authors of text. The intimate, secluded space heightens a sense of privacy, inviting viewers to interpret the words personally, to imagine their own poetic intervals.

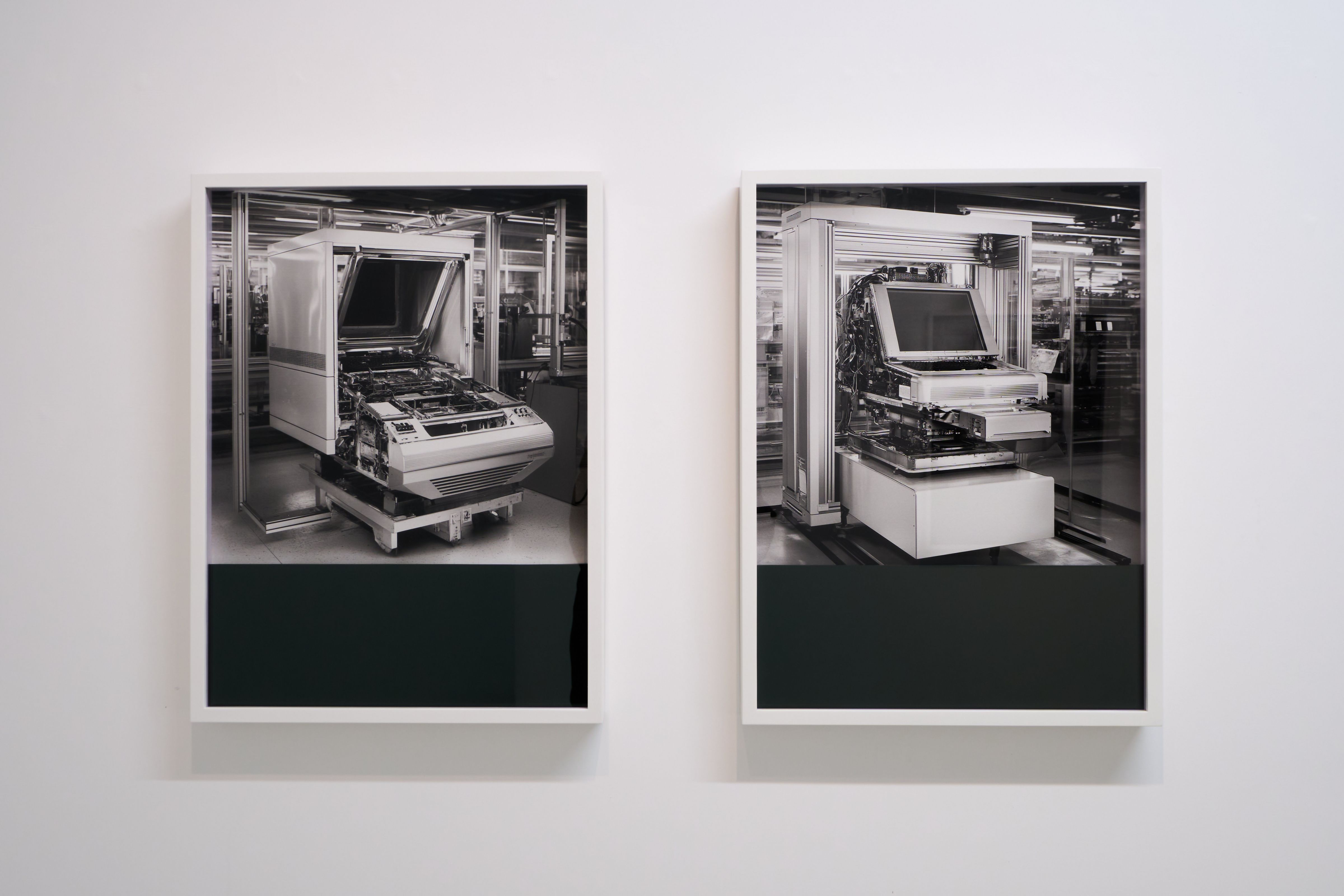

Ascending the narrow staircase to the second floor, one encounters Intercross, an image-world seemingly detached from reality. The work combines the photograph of the first computer produced by Xerox with photographs of the Polestar electric car factory, using generative AI to merge two disparate technological epochs. Machines of different eras and functions hybridize into new entities, proliferating through endless variations. Kwon regards machines and AI not as mere tools but as autonomous beings engaged in mutual exchange with humans. The fusion of Xerox and Polestar thus becomes a scene of crossbreeding, an act of technological recombination that births new species of form and thought. Rendered in cool monochrome tones, these images shimmer beneath glass and white framing, creating an atmosphere reminiscent of a vacuum-sealed laboratory or operating room. Here, boundaries between the virtual and the real dissolve into sterile brilliance.

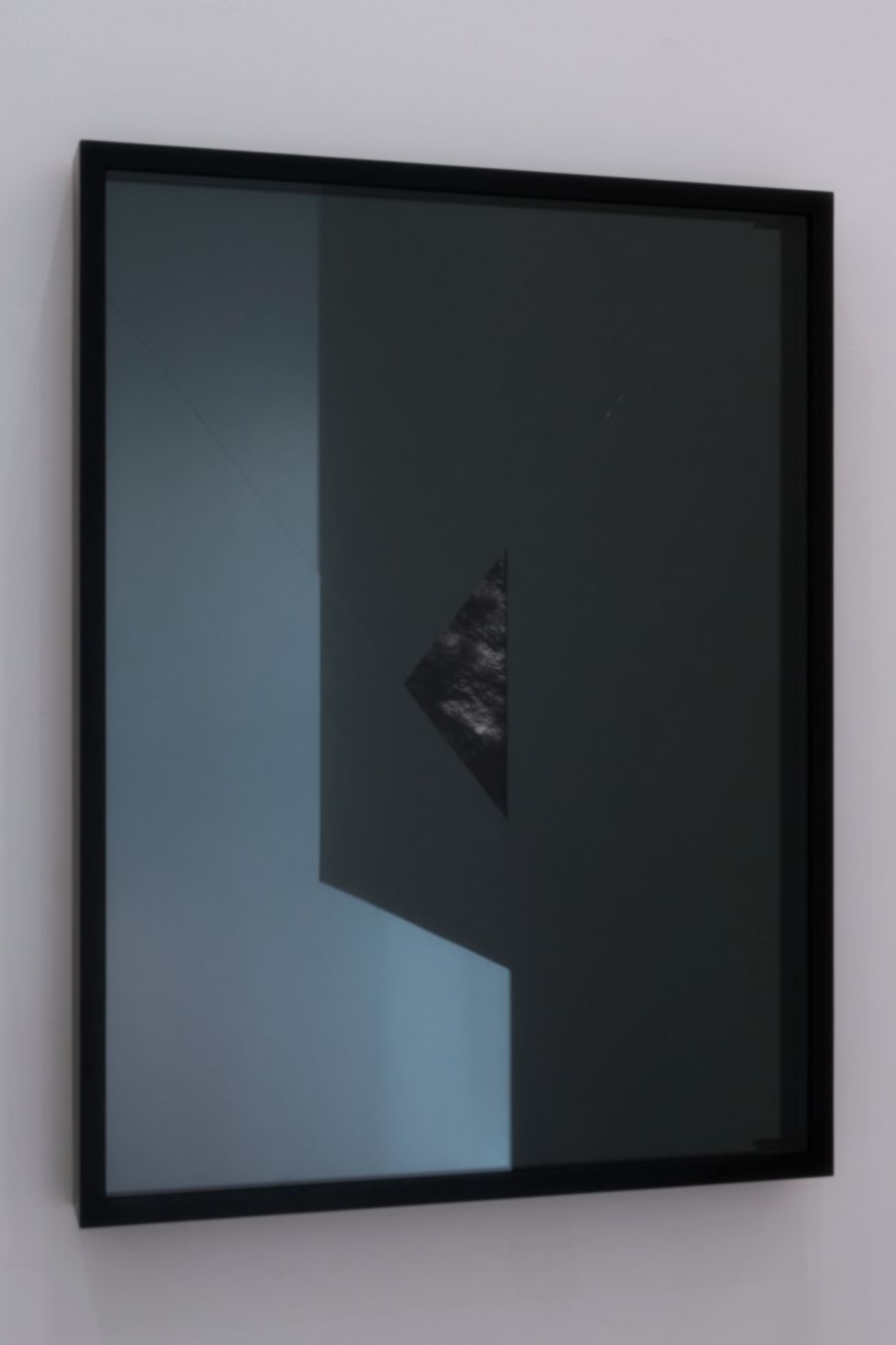

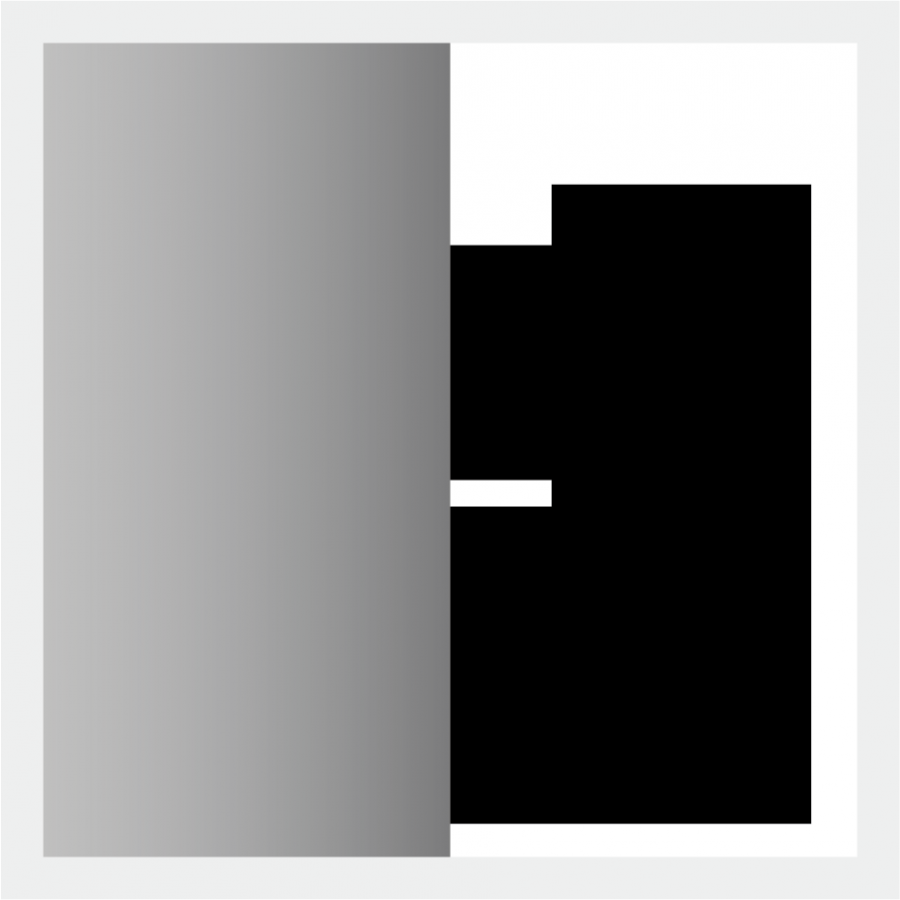

Continuing through the corridor, the black-and-white images of Freeze Frame extend into a sequence of reflective surfaces. Borrowing its title from a film term denoting a stopped motion, the work translates moving images into still sculptural forms. Kwon replaces screens with mirrored or metallic plates, composing planes, lines and color blocks like a geometric abstraction. Reflections of the viewer and surroundings overlay the static image, producing a simultaneity of motion and stillness. Contrary to critiques that media induces erasure of the self through immersion, Freeze Frame continually reaffirms the viewer’s presence. As layers of mirrors accumulate, the work assumes a sculptural quality, a quiet play between video, painting, and objecthood.

OVO as a whole sensitizes the materiality of media, tracing moments when new forms of perception emerge from the errors of technology and system. Through oscillations between matter and immateriality, reality and simulation, human and machine, Kwon’s works render a world in flux, one constantly reconstituting itself through misreadings and recombinations, thus inviting us to experience the fracture in how we sense and understand today’s world, and to imagine new possibilities for a shared reality between humans and machines.

Park Soohyun (PhD in Visual Arts/art critic)

Media forms the basic architecture of contemporary life. The evolution of AI and digital technologies has likewise reshaped how art is made and received. Still, discourse around digital work often fixates on the immateriality of data. Data must be sensed through physical means, but the devices that deliver it are often treated as incidental, rather than integral to art.

Kwon examines how media conditions perception and how its forms shape the way we see and know. Operating under the premise that the digital and the physical mirror and reinforce one another, Kwon attends not only to the image but to the machinery that produces it. In other words, the material body of media itself. Kwon’s earlier works centered on the screen as media’s primary output surface. More recently, her focus has expanded to the tools of input such as cameras, sensors, devices through which machines perceive the world.

Kwon’s solo show OVO continues the line of inquiry developed in Fever Eye presented earlier this year at Song Eun, examining how artificial intelligence “sees” the world through its mechanical eyes, and what misreadings occur in the process. The title ovo is a partial rendering of the letters of the word “eye”, as well as the Latin term for “egg” the origin of life. As with her previous exhibition, the title gestures toward a symbolic symmetry between the physical and the digital realms. Ovo also evokes the uncanny transformation of the eye into ovo, a visual slip that reflects how machine vision increasingly replaces the human gaze. Rather than critique this shift, the elegant contours of ovo suggest an aesthetic embrace of the newly formed being, born from error. Through both the images on the screen and the screen as object, Kwon constructs a practice that spans the digital and the physical.

Installed before a large window in the main gallery, the titular work OVO mirrors the view outside as if gazing back at it. Inspired by the concept of the “backroom”, a virtual labyrinth imagined behind real spaces, the piece visualizes an unseen world lurking beyond physical reality. Using a LiDAR sensor, a technology commonly employed in self-driving vehicles, Kwon scans the exhibition space and its surrounding landscape in three dimensions, projecting the data onto two mesh LED screens. Although LiDAR captures its environments with high precision, it falters when facing darkness, translating the differences in distance into color. The resulting image, distorted and oversaturated, reveals a scene at once familiar and alien. These discrepancies invite a new sensory experience, a glimpse into a parallel world behind the tangible one. The transparency of the mesh screens allows their projections to overlap with each other, with the gallery interior, and with the view beyond the window, folding multiples realities into a single field. Visible LED modules and electrical wiring draw the viewer’s attention to the body of the medium itself. Instead of passively watching, viewers navigate the work as if exploring the backstage of a stage set, encountering the material structure of media as a spatial experience. Through the window, natural light and external scenery merge with the projected images, creating playful encounters between reality and simulation.

In the adjacent small room, Nowhere Happiness features two slide projectors rotating trays at different speeds, casting adjectives and nouns onto the wall. As the words meet by chance, they form fleeting combinations, an automatic poem of sorts. The mechanism eliminates conscious intervention, generating a rhythm of chance and poetry. While the projected words and light appear immaterial, the physicality of the projectors (wires, stands, sound) asserts their agency as the true authors of text. The intimate, secluded space heightens a sense of privacy, inviting viewers to interpret the words personally, to imagine their own poetic intervals.

Ascending the narrow staircase to the second floor, one encounters Intercross, an image-world seemingly detached from reality. The work combines the photograph of the first computer produced by Xerox with photographs of the Polestar electric car factory, using generative AI to merge two disparate technological epochs. Machines of different eras and functions hybridize into new entities, proliferating through endless variations. Kwon regards machines and AI not as mere tools but as autonomous beings engaged in mutual exchange with humans. The fusion of Xerox and Polestar thus becomes a scene of crossbreeding, an act of technological recombination that births new species of form and thought. Rendered in cool monochrome tones, these images shimmer beneath glass and white framing, creating an atmosphere reminiscent of a vacuum-sealed laboratory or operating room. Here, boundaries between the virtual and the real dissolve into sterile brilliance.

Continuing through the corridor, the black-and-white images of Freeze Frame extend into a sequence of reflective surfaces. Borrowing its title from a film term denoting a stopped motion, the work translates moving images into still sculptural forms. Kwon replaces screens with mirrored or metallic plates, composing planes, lines and color blocks like a geometric abstraction. Reflections of the viewer and surroundings overlay the static image, producing a simultaneity of motion and stillness. Contrary to critiques that media induces erasure of the self through immersion, Freeze Frame continually reaffirms the viewer’s presence. As layers of mirrors accumulate, the work assumes a sculptural quality, a quiet play between video, painting, and objecthood.

OVO as a whole sensitizes the materiality of media, tracing moments when new forms of perception emerge from the errors of technology and system. Through oscillations between matter and immateriality, reality and simulation, human and machine, Kwon’s works render a world in flux, one constantly reconstituting itself through misreadings and recombinations, thus inviting us to experience the fracture in how we sense and understand today’s world, and to imagine new possibilities for a shared reality between humans and machines.

Park Soohyun (PhD in Visual Arts/art critic)

CV

Kwon Ahram studied the moving image while majoring in advertising and visual design at Konkuk University and earned an MFA in fine art in media from the Slade School of Fine Art, University College London (UCL), as well as a doctoral degree in design from Seoul National University. She has held solo exhibitions at SONGEUN (2025, Seoul), The Great Collection (2021, Seoul), and One and J. +1 (2018, Seoul). She has also participated in group exhibitions at the Seoul Museum of Art (2018, 2019, 2020, and 2022, Seoul), Daejeon Museum of Art (2025, Daejeon), SONGEUN (2021 and 2022, Seoul), Kiche (2023 and 2024, Seoul), Museum Hanmi Samcheong (2024, Seoul), Sungkok Art Museum (2021, Seoul), Platform-L Contemporary Art Center (2019, Seoul), Shinhan Gallery Yeoksam (2018, Seoul), and ARKO Art Center (2010, Seoul). Additionally, she has taken part in international film festivals in the UK, Germany, France, the Netherlands, Sweden, Poland, and Greece. Besides the MMCA Residency Goyang (2015) and the Seoul Museum of Art Nanji Residency (2020 and 2022), she has also been a resident artist at the Künstlerhaus Stuttgart (2016) and Künstlerhaus Schloss Balmoral (2015) as well as multiple other international residencies. She won the Grand Prize at the 21st SONGEUN Art Award in 2022.

Kwon Ahram studied the moving image while majoring in advertising and visual design at Konkuk University and earned an MFA in fine art in media from the Slade School of Fine Art, University College London (UCL), as well as a doctoral degree in design from Seoul National University. She has held solo exhibitions at SONGEUN (2025, Seoul), The Great Collection (2021, Seoul), and One and J. +1 (2018, Seoul). She has also participated in group exhibitions at the Seoul Museum of Art (2018, 2019, 2020, and 2022, Seoul), Daejeon Museum of Art (2025, Daejeon), SONGEUN (2021 and 2022, Seoul), Kiche (2023 and 2024, Seoul), Museum Hanmi Samcheong (2024, Seoul), Sungkok Art Museum (2021, Seoul), Platform-L Contemporary Art Center (2019, Seoul), Shinhan Gallery Yeoksam (2018, Seoul), and ARKO Art Center (2010, Seoul). Additionally, she has taken part in international film festivals in the UK, Germany, France, the Netherlands, Sweden, Poland, and Greece. Besides the MMCA Residency Goyang (2015) and the Seoul Museum of Art Nanji Residency (2020 and 2022), she has also been a resident artist at the Künstlerhaus Stuttgart (2016) and Künstlerhaus Schloss Balmoral (2015) as well as multiple other international residencies. She won the Grand Prize at the 21st SONGEUN Art Award in 2022.

창조적 오류에 비친 세계

오늘날 미디어는 우리의 일상을 구성하는 기본 요소가 되었으며, 인공지능과 디지털 기술의 발전은 예술에도 큰 변화를 가져왔다. 그러나 디지털 작업에 대한 논의는 종종 비물질적인 데이터에만 집중되는 경향이 있다. 데이터는 물리적 장치를 통해서만 감각될 수 있지만, 이러한 장치들은 예술 외적인 요소로 간주되어 주변화되곤 한다.

권아람 작가는 미디어의 속성과 그것이 우리의 인식에 미치는 영향을 탐구해왔다. 그는 디지털 세계와 물리적 세계가 서로를 반영하며 긴밀하게 연결되어 있다는 전제 아래, 비물질적인 디지털 이미지뿐 아니라 이를 가능하게 하는 물리적 장치, 이른바 미디어의 물성에 주목해왔다. 미디어의 출력장치인 스크린을 중심으로 작업을 전개해온 그는, 최근 카메라와 센서 등 디지털 세계의 입력장치로 작업을 확장하고 있다.

개인전 《OVO(오브이오)》는 올해 송은에서 열린 개인전 《피버 아이(Fever Eye)》의 연장선으로, 인공지능이 카메라와 센서라는 ‘눈’을 사용해 세계를 인식하는 방식과 그 과정에서 발생하는 오류를 주제로 한다. 전시 제목 ‘ovo’는 ‘eye’의 윗부분만 남긴 형태이자, 라틴어로 생명의 기원을 상징하는 ‘난자’를 의미한다. 물리적 세계와 디지털 세계의 대칭성을 전시 제목을 통해 상징적으로 드러내려 했던 시도를 이번 전시에서도 이어간다. 이 제목은 오늘날 기계의 눈이 인간의 눈을 대체하는 현실과, 그 과정에서 ‘eye’가 ‘ovo’로 변형되는 오류를 직관적으로 보여준다. 간결한 라인이 이루는 ‘ovo’의 감각적인 형태는 이 오류를 비판하기보다는 새로이 탄생한 존재를 매력적으로 바라보는 시선을 반영한다. 작가는 스크린 속 이미지와 스크린 자체의 물성을 모두 활용하여 디지털과 물리적 현실을 아우르는 방식으로 작품을 전개해나간다.

1층의 메인 공간에는 전시와 동명의 작품 <OVO>가 큰 창문을 마주하고 마치 외부 풍경을 바라보듯 설치된다. 〈OVO〉는 낯선 공간을 배회하는 영상 컨텐츠 ‘백룸’에서 착안하여 현실 공간 뒤편의 가상 세계를 시각화한다. 작가는 자율주행 자동차에 사용되는 라이다(LiDAR) 센서로 전시장과 주변의 자연 풍경을 3D 스캔해 두 개의 메쉬 LED 스크린에 투사한다. 라이다 센서는 주변 환경을 정밀하게 인식하고 높은 해상도로 구현하는 첨단기술이지만, 어두운 물체를 제대로 인식하지 못하고 거리 차이를 색상으로 표시하는 특성 때문에, 스크린에는 왜곡된 형태와 원색으로 뒤덮인 낯선 장면이 나타난다. 이러한 어긋남은 새로운 감각적 경험을 제공하고, 물질 세계 뒤편에 있는 가상 세계를 상상하게 한다. 투명한 구조의 메쉬 스크린은 뒤편 공간을 그대로 드러내기 때문에, 앞뒤로 놓인 두 스크린의 영상은 서로 뒤섞이고 전시장 내부풍경과도 겹쳐진다. LED 모듈과 전선 등 기계 장치는 관람자의 시선을 스크린의 표면 너머에 있는 미디어의 ‘몸’으로 이끈다. 관람자는 화면을 수동적으로 바라보는 대신, 마치 무대장치 뒤편을 탐색하듯 미디어의 물성을 관찰하며 공간을 경험하게 된다. 또한 작품 앞 창문을 통해 외부 자연 풍경과 스크린 속 가상 이미지가 한 공간에서 맞물리면서, 현실과 가상 사이의 경계를 유희적으로 체험하게 된다.

메인 공간 옆 작은 방에 설치된 〈행복은 어디에(Nowhere Happiness)〉에서는 두 환등기가 서로 다른 속도로 트레이를 회전시키면서 형용사와 명사를 벽에 투사한다. 단어들이 우연히 결합되며 새로운 의미를 만들어내는, 일종의 초현실주의 자동시 구현 장치라 할 수 있다. 기계의 움직임은 인간의 의식적 개입을 배제하고, 우연적이면서도 시적인 맥락을 만들어낸다. 벽에 투사되는 언어와 빛은 비물질적이지만, 이를 만들어내는 환등기와 전선, 거치대의 물리적 형태와 움직임, 소리는 공간 속에서 분명한 존재감을 드러내며 자신이 텍스트를 창조하는 주체임을 보여준다. 작고 구석진 공간은 사적인 느낌을 강조하면서, 관람자가 단어들을 개인적으로 해석하고 시적 여백을 상상할 수 있게 하는 환경을 제공한다.

좁은 계단과 복도를 지나 들어가는 2층 전시실에는 마치 현실과 분리된 가상의 공간 같은 장면이 펼쳐진다. 〈이종교배(Intercross)〉는 생성형 AI를 활용해서 제록스(Xerox)사에서 만든 최초의 컴퓨터 사진과 전기자동차 폴스타(Polestar) 생산 공장의 사진을 결합한 작업이다. 서로 다른 시대와 종류의 기계가 만나 새로운 형태로 탄생하고, 다양한 변주로 보여진다. 작가는 인공지능이나 기계를 단순한 도구나 기술이 아닌 독립적인 개체로 바라보며, 그것이 인간과 상호의존적인 교환관계를 가진다고 생각한다. 이러한 관점에서 제록스와 폴스타의 결합은 서로 다른 종이 만나 새로운 종을 탄생시키는 순간, 즉 ‘이종교배’의 장면이 된다. 이렇게 탄생한 존재는 현실에 존재하지 않는 것들을 상상하게 하는 감각적인 시각 경험을 선사한다. 기계의 다양한 변주 이미지들은 작품을 덮은 유리와 프레임, 순백의 전시공간과 어우러져, 마치 진공관 속 실험실이나 수술실에 들어선 듯, 현실과 가상의 경계가 흐려진 분위기를 만들어낸다.

흑백의 이미지와 작은 프레임들이 이어지면서, 매끄러운 스크린 표면은 복도 공간으로 확장된다. 〈프리즈 프레임〉은 정지 화면을 뜻하는 영상 용어 ‘프리즈 프레임(Freeze Frame)’에서 착안하여 움직이는 영상을 정지된 조각으로 구현한 작업이다. 작가는 모니터 스크린을 거울이나 금속판의 매끄러운 표면으로 치환하고, 영상을 편집하듯 면과 색, 선을 조합하여 마치 기하학적 추상회화와 같은 형태를 만들어낸다. 작품 표면에 비치는 주변 풍경과 관람자의 모습은 정지된 화면 위에 현실의 움직임을 겹쳐놓으며, 시간의 멈춤과 흐름이 공존하는 장면을 연출한다. 미디어가 몰입을 요구하며 자아를 소거한다는 비판과는 대조적으로, 관람자는 자신의 존재를 계속 확인하게 된다. 여러 장의 거울이 겹쳐지면서 작품은 조각적 성격도 띠게 된다. 영상과 회화, 조각을 넘나드는 유희적 실험이 조용히 이어진다.

전시 《OVO》는 미디어의 물성을 감각적으로 탐구하며, 기술과 시스템이 만들어내는 오류 속에서 새로운 감각과 존재가 태어나는 순간으로 우리를 이끈다. 물질과 비물질, 현실과 가상, 인간과 기계의 경계에서 펼쳐지는 실험들은 끊임없이 변형되고 재조합되는 세계를 감각적으로 경험하게 한다. 이를 통해 우리는 오늘날 세계를 인식하고 감각하는 방식에 작은 균열을 경험하며, 인간과 기계가 함께 만들어갈 또다른 현실의 가능성을 기대하게 된다.

박수현(조형예술학 박사/미술비평)

오늘날 미디어는 우리의 일상을 구성하는 기본 요소가 되었으며, 인공지능과 디지털 기술의 발전은 예술에도 큰 변화를 가져왔다. 그러나 디지털 작업에 대한 논의는 종종 비물질적인 데이터에만 집중되는 경향이 있다. 데이터는 물리적 장치를 통해서만 감각될 수 있지만, 이러한 장치들은 예술 외적인 요소로 간주되어 주변화되곤 한다.

권아람 작가는 미디어의 속성과 그것이 우리의 인식에 미치는 영향을 탐구해왔다. 그는 디지털 세계와 물리적 세계가 서로를 반영하며 긴밀하게 연결되어 있다는 전제 아래, 비물질적인 디지털 이미지뿐 아니라 이를 가능하게 하는 물리적 장치, 이른바 미디어의 물성에 주목해왔다. 미디어의 출력장치인 스크린을 중심으로 작업을 전개해온 그는, 최근 카메라와 센서 등 디지털 세계의 입력장치로 작업을 확장하고 있다.

개인전 《OVO(오브이오)》는 올해 송은에서 열린 개인전 《피버 아이(Fever Eye)》의 연장선으로, 인공지능이 카메라와 센서라는 ‘눈’을 사용해 세계를 인식하는 방식과 그 과정에서 발생하는 오류를 주제로 한다. 전시 제목 ‘ovo’는 ‘eye’의 윗부분만 남긴 형태이자, 라틴어로 생명의 기원을 상징하는 ‘난자’를 의미한다. 물리적 세계와 디지털 세계의 대칭성을 전시 제목을 통해 상징적으로 드러내려 했던 시도를 이번 전시에서도 이어간다. 이 제목은 오늘날 기계의 눈이 인간의 눈을 대체하는 현실과, 그 과정에서 ‘eye’가 ‘ovo’로 변형되는 오류를 직관적으로 보여준다. 간결한 라인이 이루는 ‘ovo’의 감각적인 형태는 이 오류를 비판하기보다는 새로이 탄생한 존재를 매력적으로 바라보는 시선을 반영한다. 작가는 스크린 속 이미지와 스크린 자체의 물성을 모두 활용하여 디지털과 물리적 현실을 아우르는 방식으로 작품을 전개해나간다.

1층의 메인 공간에는 전시와 동명의 작품 <OVO>가 큰 창문을 마주하고 마치 외부 풍경을 바라보듯 설치된다. 〈OVO〉는 낯선 공간을 배회하는 영상 컨텐츠 ‘백룸’에서 착안하여 현실 공간 뒤편의 가상 세계를 시각화한다. 작가는 자율주행 자동차에 사용되는 라이다(LiDAR) 센서로 전시장과 주변의 자연 풍경을 3D 스캔해 두 개의 메쉬 LED 스크린에 투사한다. 라이다 센서는 주변 환경을 정밀하게 인식하고 높은 해상도로 구현하는 첨단기술이지만, 어두운 물체를 제대로 인식하지 못하고 거리 차이를 색상으로 표시하는 특성 때문에, 스크린에는 왜곡된 형태와 원색으로 뒤덮인 낯선 장면이 나타난다. 이러한 어긋남은 새로운 감각적 경험을 제공하고, 물질 세계 뒤편에 있는 가상 세계를 상상하게 한다. 투명한 구조의 메쉬 스크린은 뒤편 공간을 그대로 드러내기 때문에, 앞뒤로 놓인 두 스크린의 영상은 서로 뒤섞이고 전시장 내부풍경과도 겹쳐진다. LED 모듈과 전선 등 기계 장치는 관람자의 시선을 스크린의 표면 너머에 있는 미디어의 ‘몸’으로 이끈다. 관람자는 화면을 수동적으로 바라보는 대신, 마치 무대장치 뒤편을 탐색하듯 미디어의 물성을 관찰하며 공간을 경험하게 된다. 또한 작품 앞 창문을 통해 외부 자연 풍경과 스크린 속 가상 이미지가 한 공간에서 맞물리면서, 현실과 가상 사이의 경계를 유희적으로 체험하게 된다.

메인 공간 옆 작은 방에 설치된 〈행복은 어디에(Nowhere Happiness)〉에서는 두 환등기가 서로 다른 속도로 트레이를 회전시키면서 형용사와 명사를 벽에 투사한다. 단어들이 우연히 결합되며 새로운 의미를 만들어내는, 일종의 초현실주의 자동시 구현 장치라 할 수 있다. 기계의 움직임은 인간의 의식적 개입을 배제하고, 우연적이면서도 시적인 맥락을 만들어낸다. 벽에 투사되는 언어와 빛은 비물질적이지만, 이를 만들어내는 환등기와 전선, 거치대의 물리적 형태와 움직임, 소리는 공간 속에서 분명한 존재감을 드러내며 자신이 텍스트를 창조하는 주체임을 보여준다. 작고 구석진 공간은 사적인 느낌을 강조하면서, 관람자가 단어들을 개인적으로 해석하고 시적 여백을 상상할 수 있게 하는 환경을 제공한다.

좁은 계단과 복도를 지나 들어가는 2층 전시실에는 마치 현실과 분리된 가상의 공간 같은 장면이 펼쳐진다. 〈이종교배(Intercross)〉는 생성형 AI를 활용해서 제록스(Xerox)사에서 만든 최초의 컴퓨터 사진과 전기자동차 폴스타(Polestar) 생산 공장의 사진을 결합한 작업이다. 서로 다른 시대와 종류의 기계가 만나 새로운 형태로 탄생하고, 다양한 변주로 보여진다. 작가는 인공지능이나 기계를 단순한 도구나 기술이 아닌 독립적인 개체로 바라보며, 그것이 인간과 상호의존적인 교환관계를 가진다고 생각한다. 이러한 관점에서 제록스와 폴스타의 결합은 서로 다른 종이 만나 새로운 종을 탄생시키는 순간, 즉 ‘이종교배’의 장면이 된다. 이렇게 탄생한 존재는 현실에 존재하지 않는 것들을 상상하게 하는 감각적인 시각 경험을 선사한다. 기계의 다양한 변주 이미지들은 작품을 덮은 유리와 프레임, 순백의 전시공간과 어우러져, 마치 진공관 속 실험실이나 수술실에 들어선 듯, 현실과 가상의 경계가 흐려진 분위기를 만들어낸다.

흑백의 이미지와 작은 프레임들이 이어지면서, 매끄러운 스크린 표면은 복도 공간으로 확장된다. 〈프리즈 프레임〉은 정지 화면을 뜻하는 영상 용어 ‘프리즈 프레임(Freeze Frame)’에서 착안하여 움직이는 영상을 정지된 조각으로 구현한 작업이다. 작가는 모니터 스크린을 거울이나 금속판의 매끄러운 표면으로 치환하고, 영상을 편집하듯 면과 색, 선을 조합하여 마치 기하학적 추상회화와 같은 형태를 만들어낸다. 작품 표면에 비치는 주변 풍경과 관람자의 모습은 정지된 화면 위에 현실의 움직임을 겹쳐놓으며, 시간의 멈춤과 흐름이 공존하는 장면을 연출한다. 미디어가 몰입을 요구하며 자아를 소거한다는 비판과는 대조적으로, 관람자는 자신의 존재를 계속 확인하게 된다. 여러 장의 거울이 겹쳐지면서 작품은 조각적 성격도 띠게 된다. 영상과 회화, 조각을 넘나드는 유희적 실험이 조용히 이어진다.

전시 《OVO》는 미디어의 물성을 감각적으로 탐구하며, 기술과 시스템이 만들어내는 오류 속에서 새로운 감각과 존재가 태어나는 순간으로 우리를 이끈다. 물질과 비물질, 현실과 가상, 인간과 기계의 경계에서 펼쳐지는 실험들은 끊임없이 변형되고 재조합되는 세계를 감각적으로 경험하게 한다. 이를 통해 우리는 오늘날 세계를 인식하고 감각하는 방식에 작은 균열을 경험하며, 인간과 기계가 함께 만들어갈 또다른 현실의 가능성을 기대하게 된다.

박수현(조형예술학 박사/미술비평)

권아람(b.1987)은 건국대학교에서 영상을 전공하고 영국 런던대학교(UCL) 슬레이드 미술대학에서 파인아트 미디어 석사, 서울대학교 미술대학에서 디자인 박사 학위를 받았다. 주요 개인전은 송은(2025, 서울), 더 그레잇 컬렉션(2021, 서울), 원앤제이 플러스원(2018, 서울) 등에서 가졌고, 서울시립미술관(2022, 2020, 2019, 2018, 서울), 대전시립미술관(2025, 대전), 송은(2022, 2021, 서울), 기획(2024, 2023, 서울), 뮤지엄한미 삼청(2024, 서울), 성곡미술관(2021, 서울), 플랏폼엘 컨템포러리(2019, 서울), 신한갤러리 역삼(2018, 서울), 아르코미술관(2010, 서울) 등의 단체전 및 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴, 폴란드, 그리스 등에서 열린 국제 영화제에 참여했다. 국립현대미술관 고양레지던시(2015), 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오(2022, 2020) 외 독일 콘스틀러하우스 슈투트가르트, 콘스틀러하우스 솔로츠 발프크 및 다수의 국제 레지던시 입주 작가로 활동했다. 2022년 제21회 송은미술대상을 수상했다.