Au fond de: 내 깊은 곳

2025.10.10 – 11.05

김남 Nam KIM

김명주 Myung-Joo KIM

Curation and Curatorial Statement by Yun Duhyun

2025.10.10 – 11.05

김남 Nam KIM

김명주 Myung-Joo KIM

Curation and Curatorial Statement by Yun Duhyun

Au fond de : 내 깊은 곳

The two artists, Nam Kim and Myung-Joo Kim, both explore the human figure through their primary mediums—painting and ceramic sculpture. The figures and bodies, while clearly representational, often appear as bare and expressionless beings, faces with skin melted away, or body parts severed from the whole. Any concrete detail that might hint at identity or narrative is consciously withheld. Au fond de draws attention to how the two artists highlight their chosen mediums and distinctive techniques, yet do not treat form as an end but conduits that guide us inward, to the depths of the self.

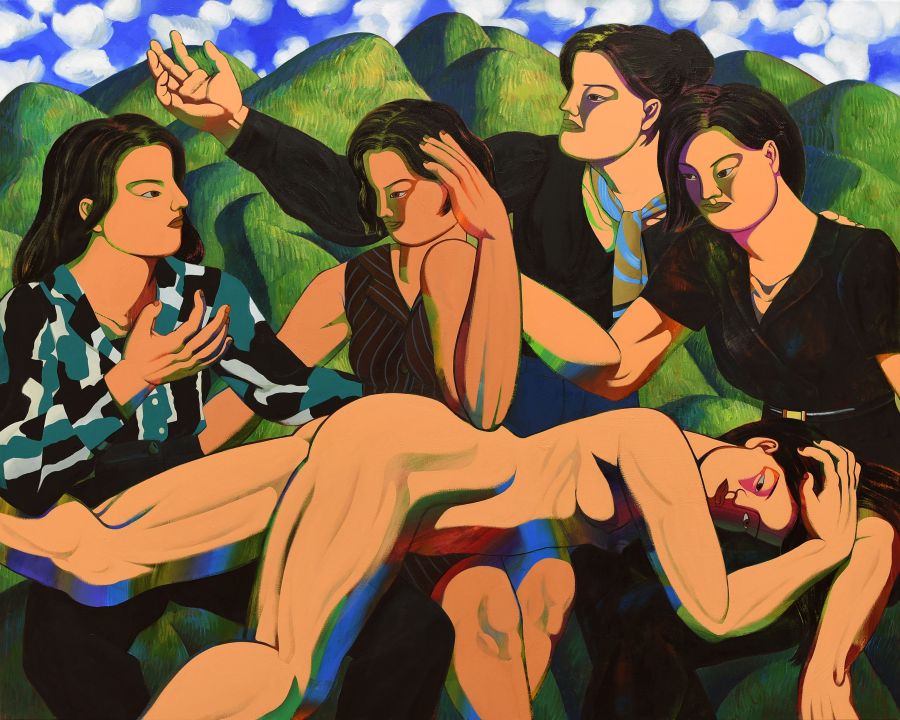

Nam Kim’s process begins with abstract brushstrokes. As she follows the flow of inner emotions and thoughts, figures gradually emerge across the surface like ink diffusing through water, as she describes it. In depicting the crowds surrounding the central figure, she draws inspiration from the folkloric irony (“iksal”) found in both Hyewon’s paintings from the Joseon era, and medieval European religious paintings, positioning this sensibility as a central axis of her practice.

By limiting her subjects to nude figures and groups, she creates an open vehicle that allows painting elements and styles across different periods to intersect and evolve, revealing the “complexity” inherent in her painterly method. Natural motifs familiar from Korean traditional painting, such as peonies, pine trees, bamboo, lotus blossoms, and fabric patterns serve as devices for staging dramatic scenes and gestures, enriching the narratives of each composition. The dense, saturated colors bring vitality to the canvas.

In this sense, Kim’s working method is a deliberate practice of weaving together iconography, allegory, color, and techniques rooted in both Western and Eastern art histories, reflecting an attitude that perceives reality through “multiplicity” itself. Through bright, primary-colored, intermediary nude bodies, Kim strips away the socio-cultural layers that encase an individual—culture, race, gender—and probes the essence of being human. This inquiry is inseparable from her own lived experience: born and raised between Korea and the United States, later settling as an artist in Vienna, she has navigated unfamiliar environments, encountering disorientation, and discovering and accepting her identity within this heterogeneous diversity.

The new works presented in Au fond de are organized into three new series: Mindscaping, Hand in Hand, and Mountain Beyond Mountains. The first two are completed works in their own right, yet together they form an extended narrative. Mountain Beyond Mountains reflects the artist’s experience of how sociopolitical events reverberate through personal life, layering themselves beyond individual will.

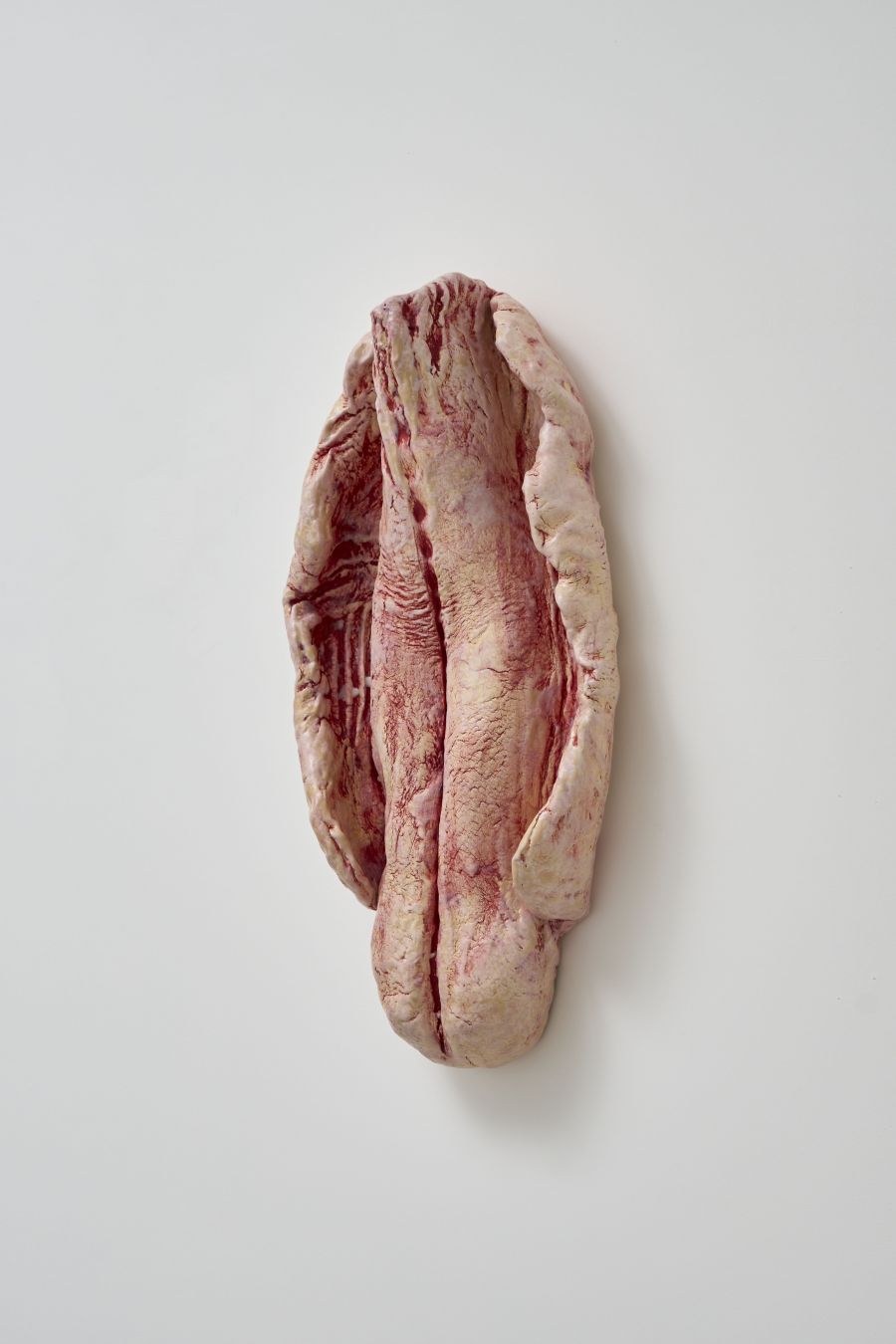

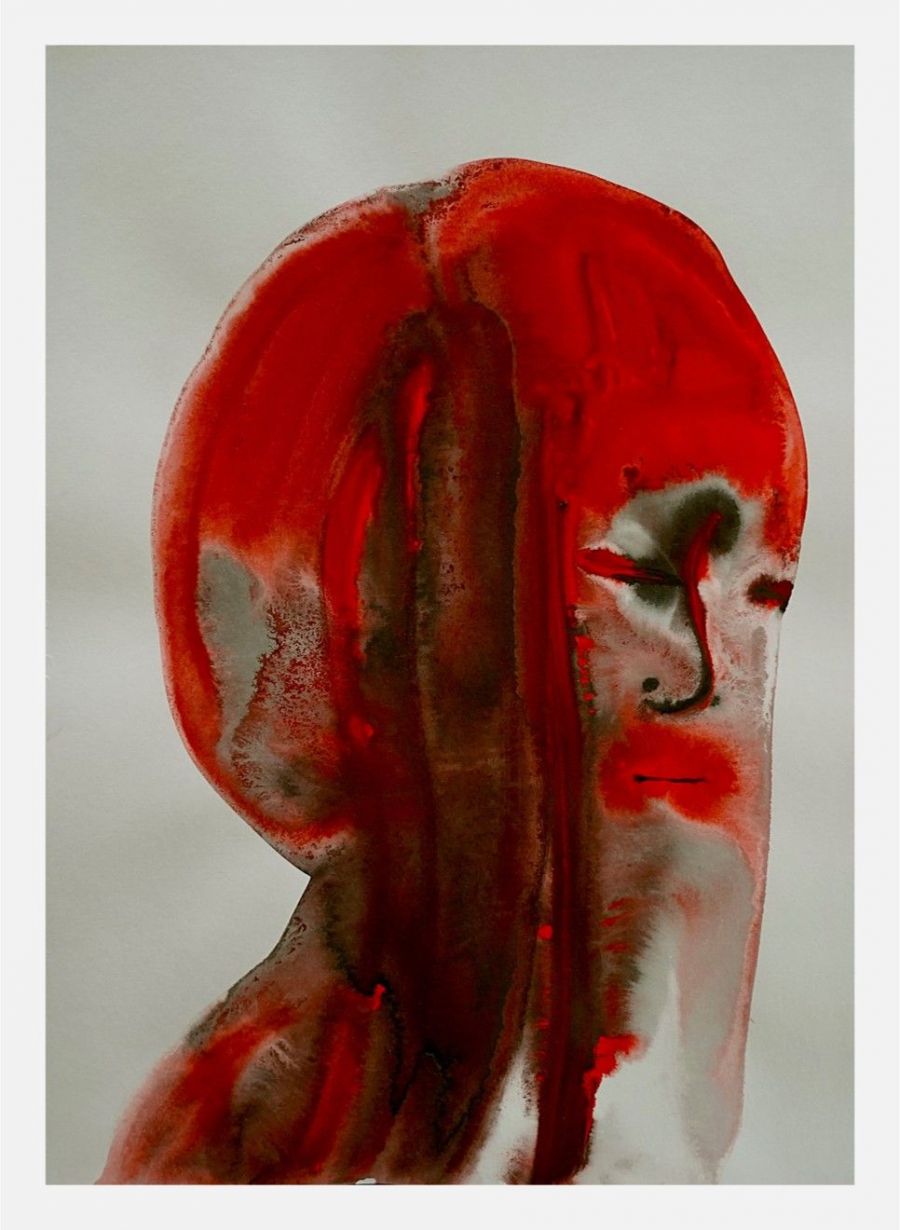

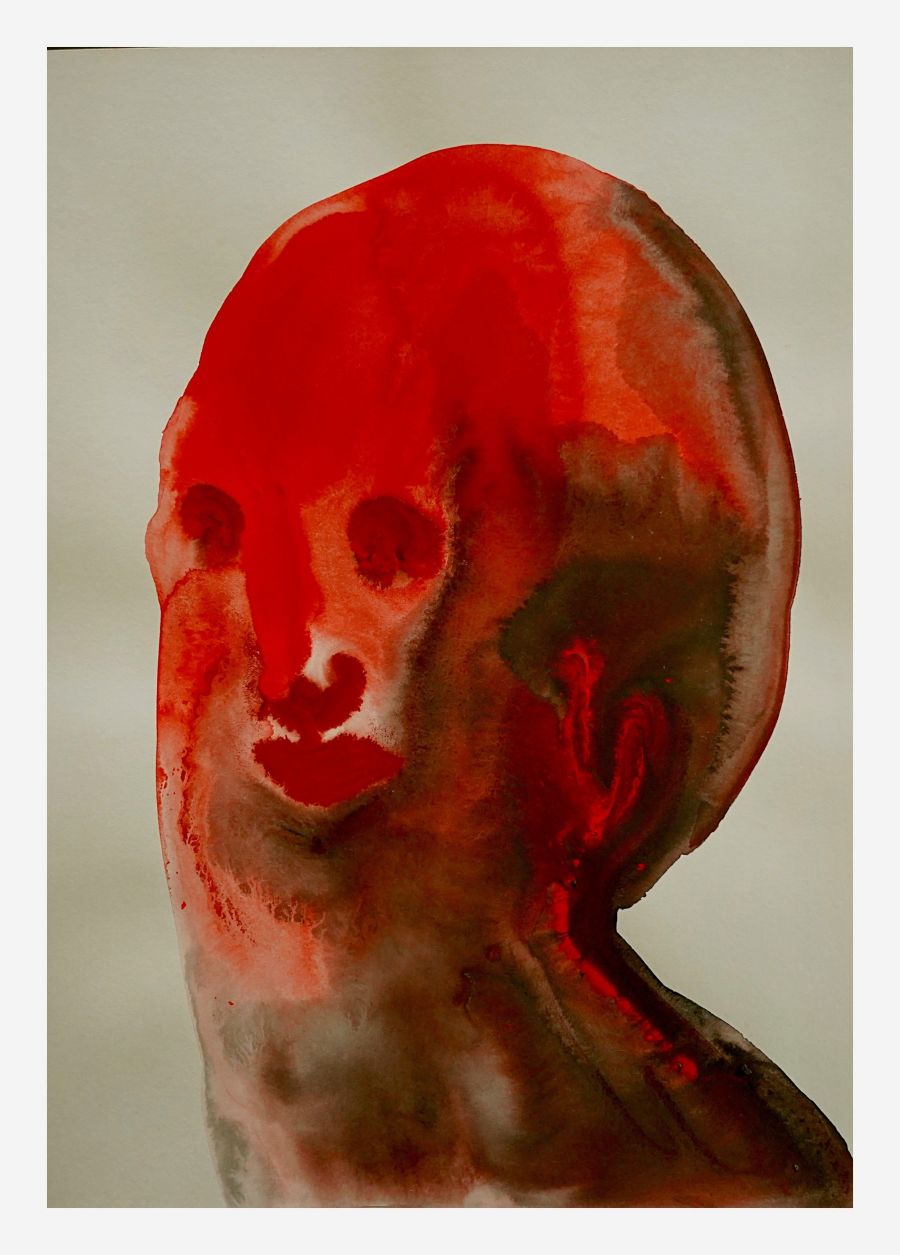

Myung-Joo Kim’s faces with melted skin and bodies adrift like bloodied fragments are “water-shadows” of her inner self. They bare, unmediated, the emotions of loss and isolation that linger deep in the heart from lived entanglements with others.

Her working process outwardly follows the standard procedure of ceramic sculpture: molding clay into faces, bodies, plants; drying them in the shade; glazing; and firing them in an electric kiln multiple times until the desired form and sensibility are reached. Yet her practice resists polished completion. Through repeated firings at over 1,000 degrees, she persistently seeks the imperfect forms that collapse and melt.

The anthropomorphic plants often accompanying her busts reveal her view of life, where fragility and strength, desire and purity, dreamlike ecstasy and cynicism intersect without boundaries. Past “events” do not vanish but reverberate, imprinting complex impressions and sensations as intimate images within. Just as water may appear transparent yet vary in density, heavy and profound like the depths of the sea, Kim immerses herself in “exacting repetition,” like a breath-holding diver pressing fear beneath her diaphragm before plunging deep. In this sense, her artistic practice is not merely a process but an act of consciousness, a direct encounter with the crouched face that lies deep within.

Alongside her ceramic work, Kim engages intermittently in drawing and painting, exploring how the same emotions and sentiments manifest differently through medium, material, and technique. Her gouache drawings in particular serve as a means of revealing feelings raw and immediate, unlike the time-intensive ceramics or paintings.

The new piece Contemplative Head XVII embodies the pain of loss the artist has experienced. A transparent glass bead rests upon a head whose skin has peeled away, melting and flowing downward. Yet the eyes do not avert. They gaze forward with clarity, not in agony but in piercing stillness. Within the work lies a world dissolving into “death”, intertwined with another—curled up, arms wrapped around knees, quietly yielding to the order of nature amid the ashes.

Au fond de : 내 깊은 곳

두 작가는 인물을 다루고 있다. 그 인물 또는 신체는 분명한 형태를 갖추고 있지만 벗은 몸의 무표정한 인물(혹은 군상)이거나 피부가 녹아 내린 얼굴, 몸에서 떨어져 나온 부분이다. 작품에 등장하는 인물이나, 장면에 대한 실마리를 제공할 수 있는 구체적인 요소들은 이렇듯 의식적으로 배제돼 있다. 이번 전시는 두 작가가 다루는 매체나, 자신의 특징적인 기법을 강조해 드러내면서 동시에 내면 깊은 곳을 안내하는 수단으로 삼고 있음에 주목한다.

김남의 작업과정은 붓질의 추상적 형태에서 시작된다. 내면에 스민 감정, 생각의 흐름을 따라가면서 색을 채우고 나면 (그의 표현대로) 물컵에 떨군 잉크 방울이 퍼져 나가듯 화면에 인물의 형태가 점차 드러난다. 그는 그림 속 장면의 중심 인물을 둘러 싼 군중을 묘사함에 있어 조선시대 민화나 혜원(蕙園)류의 풍속화와 중세 유럽 종교화에서 유사하게 발견되는 ‘익살’에 주목하고 자신 회화의 한 축으로 삼는다.

그는 그림의 대상을 주로 나신의 인물, 군상으로 한정하고 있는 데 이는 여러 시대를 넘나드는 회화 요소, 양식들이 교차되고 변주됨으로써 이른바 ‘복잡성’이 내재된 자신의 화법을 찾고, 부각할 수 있도록 돕는 열린 매개가 된다. 같은 차원에서 한국 전통회화에서 익숙한 자연요소들은 극적 장면, 인물의 포즈를 효과적으로 연출하는 장치로 쓰인다. 목단, 소나무, 대나무, 연꽃 등의 식물들, 옷감의 패턴은 각 회화 작업이 담고 있는 서사를 풍성하게 만들면서도 특유의 짙은 색감으로 화면에 생동감 불어넣는다.

이런 점에서 김남의 작업 방식은 동서양 미술사에 뿌리를 둔 도상, 알레고리, 색채, 표현법을 한 화면 안에 조합해내고자 하는 의식적인 실천이면서 ‘복합성’ 그 자체로 세계를 인식하고자 하는 작가의 태도를 반영한다. 그녀는 벗은 중간자적 신체를 통해 문화, 인종, 젠더 등 한 개인을 둘러싼 사회문화적 외피를 걷어내고 인간 자체의 본질에 대해 질문하고 사유한다. 이는 미국과 한국에서 나고 자란 후 오스트리아 비엔나에서 작가로 정착하게 된 지금에 이르기까지 낯선 환경을 오가며 겪어야 했던 혼란스러움, 그 이질적인 다양성 안에서 스스로의 정체성을 발견하고 수용해온 경험에 맞닿아 있는 것이기도 하다.

이번 전시에 소개되는 신작들은 <Mindscaping>, <Hand in Hand>, <산 너머 산> 등 크게 세 시리즈로 나뉜다. 앞의 두 시리즈는 각자 독립적으로 완성된 작업이면서 하나로 모으면 또 다른 내러티브를 만들어 낸다. 이번 새롭게 작업한 <산 너머 산>은 작가 개인의 경험에 비춰 사회정치적 사건들이 개인의 삶에 끼치는 다층적인 영향을 반영한 작품이다.

김명주의 살갗이 녹아 내린 얼굴, 핏기 어린 파편으로 허공을 떠다니는 신체는 그녀 내면에 비친 ‘물그림자’다. 그것은 복합적인 관계에 얽힌 한 인간으로서 마주하게 된 상실, 고립의 경험이 마음 깊은 곳에 남긴 자연스런 정서를 날것 그대로 드러낸다.

작가의 제작 방식은 외견상 도자 조형의 일반적인 작업 과정을 크게 벗어나지 않는다. 흙을 매만져 얼굴, 신체, 식물 등의 형태를 만들고 그늘에 말린 후 유약을 발라 전기가마에 넣고 원하는 형태와 미감에 도달할 때까지 여러 차례 구워 낸다. 하지만 작가의 작업 방식은 표면이 매끄러운 완결을 지향하는 것이 아니라 1천도 이상의 열기에 닿아 흐물흐물 흘러내린 불완전한 형태를 집요한 반복의 과정으로써 좇는다.

두상과 함께 자주 등장하는 의인화된 식물들 역시 삶을 바라보는 작가의 관점, 태도를 드러낸다. 거기서는 유약함과 강인함, 욕망과 순수, 환희의 몽상과 냉소가 구분 없이 교차된다. 지나간 ‘사건들’은 소멸되지 않고 파동을 일으켜 복합적인 인상, 감각들을 마음 속에 내밀화 한다. 따라서 눈에 비친 물의 투명도는 같지만 그 밀도는 까마득한 물 속처럼 깊고 무겁다. 김명주는 마치 물안경 쓴 맨호흡의 해녀가 명치 아래로 두려움을 누르며 물 밑으로 달려들듯 작업실에서 ‘지난한 반복’을 이어간다. 그런 맥락에서 작가의 작업 행위는 과정으로 그치는 게 아니라, 그 자체로 깊은 곳 웅크린 얼굴을 맨눈으로 또렷하게 마주하려는 의식에 가깝다.

그리고 도조 작업과 함께 틈틈이 병행하고 있는 드로잉, 회화는 같은 감정, 정서라도 그 적용하는 매체, 재료, 기법에 따라 다르게 표출되는 것에 집중한다. 특히 과슈 드로잉들은 작가에게 짧지 않은 작업 시간이 물리적으로 요구되는 도조, 회화 작업과 달리 보다 감정을 누르거나 응축하지 않고 있는 그대로 드러내는 수단이 된다.

신작 <생각에 잠긴 두상 17>은 작가가 겪은 상실의 고통이 오롯이 반영돼 있는 작품이다. 머리에 투명한 유리구슬을 올려놓은 채 피부가 벗겨지고, 녹아 흘러내린다. 그렇지만 눈동자는 고통에 겨워 절규하는 것이 아니라 또렷한 눈으로 앞을 응시하고 있다. 거기에는 ‘죽음’으로 흩어지는 하나의 세계가 있다. 그리고 그 잿더미 속 무릎을 감싸고 웅크린 채 자연의 질서에 순응할 수밖에 없는 또 다른 세계가 한 데 겹쳐 있다.

두 작가는 인물을 다루고 있다. 그 인물 또는 신체는 분명한 형태를 갖추고 있지만 벗은 몸의 무표정한 인물(혹은 군상)이거나 피부가 녹아 내린 얼굴, 몸에서 떨어져 나온 부분이다. 작품에 등장하는 인물이나, 장면에 대한 실마리를 제공할 수 있는 구체적인 요소들은 이렇듯 의식적으로 배제돼 있다. 이번 전시는 두 작가가 다루는 매체나, 자신의 특징적인 기법을 강조해 드러내면서 동시에 내면 깊은 곳을 안내하는 수단으로 삼고 있음에 주목한다.

김남의 작업과정은 붓질의 추상적 형태에서 시작된다. 내면에 스민 감정, 생각의 흐름을 따라가면서 색을 채우고 나면 (그의 표현대로) 물컵에 떨군 잉크 방울이 퍼져 나가듯 화면에 인물의 형태가 점차 드러난다. 그는 그림 속 장면의 중심 인물을 둘러 싼 군중을 묘사함에 있어 조선시대 민화나 혜원(蕙園)류의 풍속화와 중세 유럽 종교화에서 유사하게 발견되는 ‘익살’에 주목하고 자신 회화의 한 축으로 삼는다.

그는 그림의 대상을 주로 나신의 인물, 군상으로 한정하고 있는 데 이는 여러 시대를 넘나드는 회화 요소, 양식들이 교차되고 변주됨으로써 이른바 ‘복잡성’이 내재된 자신의 화법을 찾고, 부각할 수 있도록 돕는 열린 매개가 된다. 같은 차원에서 한국 전통회화에서 익숙한 자연요소들은 극적 장면, 인물의 포즈를 효과적으로 연출하는 장치로 쓰인다. 목단, 소나무, 대나무, 연꽃 등의 식물들, 옷감의 패턴은 각 회화 작업이 담고 있는 서사를 풍성하게 만들면서도 특유의 짙은 색감으로 화면에 생동감 불어넣는다.

이런 점에서 김남의 작업 방식은 동서양 미술사에 뿌리를 둔 도상, 알레고리, 색채, 표현법을 한 화면 안에 조합해내고자 하는 의식적인 실천이면서 ‘복합성’ 그 자체로 세계를 인식하고자 하는 작가의 태도를 반영한다. 그녀는 벗은 중간자적 신체를 통해 문화, 인종, 젠더 등 한 개인을 둘러싼 사회문화적 외피를 걷어내고 인간 자체의 본질에 대해 질문하고 사유한다. 이는 미국과 한국에서 나고 자란 후 오스트리아 비엔나에서 작가로 정착하게 된 지금에 이르기까지 낯선 환경을 오가며 겪어야 했던 혼란스러움, 그 이질적인 다양성 안에서 스스로의 정체성을 발견하고 수용해온 경험에 맞닿아 있는 것이기도 하다.

이번 전시에 소개되는 신작들은 <Mindscaping>, <Hand in Hand>, <산 너머 산> 등 크게 세 시리즈로 나뉜다. 앞의 두 시리즈는 각자 독립적으로 완성된 작업이면서 하나로 모으면 또 다른 내러티브를 만들어 낸다. 이번 새롭게 작업한 <산 너머 산>은 작가 개인의 경험에 비춰 사회정치적 사건들이 개인의 삶에 끼치는 다층적인 영향을 반영한 작품이다.

김명주의 살갗이 녹아 내린 얼굴, 핏기 어린 파편으로 허공을 떠다니는 신체는 그녀 내면에 비친 ‘물그림자’다. 그것은 복합적인 관계에 얽힌 한 인간으로서 마주하게 된 상실, 고립의 경험이 마음 깊은 곳에 남긴 자연스런 정서를 날것 그대로 드러낸다.

작가의 제작 방식은 외견상 도자 조형의 일반적인 작업 과정을 크게 벗어나지 않는다. 흙을 매만져 얼굴, 신체, 식물 등의 형태를 만들고 그늘에 말린 후 유약을 발라 전기가마에 넣고 원하는 형태와 미감에 도달할 때까지 여러 차례 구워 낸다. 하지만 작가의 작업 방식은 표면이 매끄러운 완결을 지향하는 것이 아니라 1천도 이상의 열기에 닿아 흐물흐물 흘러내린 불완전한 형태를 집요한 반복의 과정으로써 좇는다.

두상과 함께 자주 등장하는 의인화된 식물들 역시 삶을 바라보는 작가의 관점, 태도를 드러낸다. 거기서는 유약함과 강인함, 욕망과 순수, 환희의 몽상과 냉소가 구분 없이 교차된다. 지나간 ‘사건들’은 소멸되지 않고 파동을 일으켜 복합적인 인상, 감각들을 마음 속에 내밀화 한다. 따라서 눈에 비친 물의 투명도는 같지만 그 밀도는 까마득한 물 속처럼 깊고 무겁다. 김명주는 마치 물안경 쓴 맨호흡의 해녀가 명치 아래로 두려움을 누르며 물 밑으로 달려들듯 작업실에서 ‘지난한 반복’을 이어간다. 그런 맥락에서 작가의 작업 행위는 과정으로 그치는 게 아니라, 그 자체로 깊은 곳 웅크린 얼굴을 맨눈으로 또렷하게 마주하려는 의식에 가깝다.

그리고 도조 작업과 함께 틈틈이 병행하고 있는 드로잉, 회화는 같은 감정, 정서라도 그 적용하는 매체, 재료, 기법에 따라 다르게 표출되는 것에 집중한다. 특히 과슈 드로잉들은 작가에게 짧지 않은 작업 시간이 물리적으로 요구되는 도조, 회화 작업과 달리 보다 감정을 누르거나 응축하지 않고 있는 그대로 드러내는 수단이 된다.

신작 <생각에 잠긴 두상 17>은 작가가 겪은 상실의 고통이 오롯이 반영돼 있는 작품이다. 머리에 투명한 유리구슬을 올려놓은 채 피부가 벗겨지고, 녹아 흘러내린다. 그렇지만 눈동자는 고통에 겨워 절규하는 것이 아니라 또렷한 눈으로 앞을 응시하고 있다. 거기에는 ‘죽음’으로 흩어지는 하나의 세계가 있다. 그리고 그 잿더미 속 무릎을 감싸고 웅크린 채 자연의 질서에 순응할 수밖에 없는 또 다른 세계가 한 데 겹쳐 있다.

CV

Nam KIM(b.1991) studied Painting and Art History at Ewha Womans University and the Academy of Fine Arts Vienna. Kim has held solo exhibitions at Robert Grunenbery Gallery(2024, Berlin), Shin Gallery(2022, New York), Nicolas Krupp Gallery(2021, Basel), Provinz Editionen(2021, Bochum) and Magdas(2018, Vienna). Kim’s work has been included in group exhibitions at KICHE (2025, Seoul), Miettinen Collection(2025, Potsdam), Belenius Gallery(2023, Stockholm), Korea Kulturzentrum(2022, Vienna), Kunstraum Potsdam(2022, Potsdam), Provinz Editionen(2021, Bochum), and Galerie Nagel Draxler(2021, Berlin).

김남(b.1991)은 이화여자대학교 회화과와 빈 미술 아카데미를 졸업했다. 로버트 그뤼넨베르크 갤러리(2024, 베를린), 신 갤러리(2022, 뉴욕), 니콜라스 크룹 갤러리(2021, 바젤), 프로빈츠 에디치오넨(2021, 보훔), 마그다스(2018, 비엔나)에서 개인전을 가졌다. 주요 단체전으로는 기체(2025, 서울), 미에티넨 컬렉션(2025, 포츠담), 베레니우스 갤러리(2023, 스톡홀롬), 오스트리아 한국문화원(2022, 비엔나), 쿤스트라움 포츠담(2022, 포츠담), 갤러리 나겔 드락슬러(2021, 베를린) 등이 있다.

Nam KIM(b.1991) studied Painting and Art History at Ewha Womans University and the Academy of Fine Arts Vienna. Kim has held solo exhibitions at Robert Grunenbery Gallery(2024, Berlin), Shin Gallery(2022, New York), Nicolas Krupp Gallery(2021, Basel), Provinz Editionen(2021, Bochum) and Magdas(2018, Vienna). Kim’s work has been included in group exhibitions at KICHE (2025, Seoul), Miettinen Collection(2025, Potsdam), Belenius Gallery(2023, Stockholm), Korea Kulturzentrum(2022, Vienna), Kunstraum Potsdam(2022, Potsdam), Provinz Editionen(2021, Bochum), and Galerie Nagel Draxler(2021, Berlin).

김남(b.1991)은 이화여자대학교 회화과와 빈 미술 아카데미를 졸업했다. 로버트 그뤼넨베르크 갤러리(2024, 베를린), 신 갤러리(2022, 뉴욕), 니콜라스 크룹 갤러리(2021, 바젤), 프로빈츠 에디치오넨(2021, 보훔), 마그다스(2018, 비엔나)에서 개인전을 가졌다. 주요 단체전으로는 기체(2025, 서울), 미에티넨 컬렉션(2025, 포츠담), 베레니우스 갤러리(2023, 스톡홀롬), 오스트리아 한국문화원(2022, 비엔나), 쿤스트라움 포츠담(2022, 포츠담), 갤러리 나겔 드락슬러(2021, 베를린) 등이 있다.

CV

Myung-Joo KIM(b.1973) earned her BFA in Ceramics at Hongik University and her MFA at ENSAV La Cambre in Brussels. She has held solo exhibitions at KunstForum Solothurn(2024, Solothurn), P21(2024, Seoul), Musee Ariana(2024, Geneve), ARTBN(2023, Seoul), Hori Artspace(2023, Seoul), Salle basse de la Crypte Rostropovich(2022, Beauvais), Vazieux Art Gallery(2022, Paris), and KunstForum Solothurn(2022, Solothurn). Her work has been featured in group exhibitions at le Delta(2025, Namur), LEEUNGNO MUSEUM(2025, Daejeon), New Spring Project(2025, Seoul), Kunstforum Solothurn(2024, Solothurn), KONIG Seoul(2024, Seoul), Centre culturel Ter Dilft(2024, Bornem), Le Port cloche(2023, Rochebaudin), Galerie Terra Viva(2023, St-Quentin la Poterie), Kunstforum Solothurn(2023, Solothurn), Museum of contemporary Art Busan(2022, Busan), and Musee Ariana(2022, Geneve). She received the First Prize (Jury Award) at the Ceramic Salon of Contemporary Art in Paris in 2014, the ARIANA Prize at the ARIANA Museum in 2023, and the Silver Quentin at the TERRALHA Contest of European Ceramic Festival in 2009. Her works are held in major collections, including the National Museum, of Modern and Contemporary Art, Korea; the ARIANA Museum, Switzerland; the Beijing Guozhong Ceramic Art Museum, China; the Museum of contemporary Ceramic Art, Japan; the Arctic Ceramic Centre, Finland; and the Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre, Belgium.

김명주(b.1973)는 홍익대학교 미술대학 도예과 학사를 졸업하고 벨기에 라 캄브르 국립고등시각예술학교 도자, 공간과 시각, 조형예술 석사 학위를 취득했다. 쿤스트포룸 졸로투른 (2024, 졸로투른), P21(2024, 서울), 아리아나 뮤지엄(2024, 제네바), 아트비앤(2023, 서울), 호리아트 스페이스 아이프라운지(2023, 서울), 살 바스 드 라 크립트 로스트로포비치(2022, 보베), 바지유 아트 갤러리(2022, 파리), 쿤스트포룸 졸로투른(2022, 졸로투른) 등에서 개인전을 가졌다. 주요 단체전으로는 기체(2025, 서울), 르 델타(2025, 나무르), 이응노미술관(2025, 대전), 뉴스프링프로젝트(2025, 서울), 쿤스트포룸 졸로투른(2024, 졸로투른), 쾨닉 서울(2024, 서울), 테르 딜프트 문화원(2024, 보르넴), 쿤스트포룸 졸로투른(2024, 졸로투른), 르 폭트 클로슈(2023, 로쉬보댕), 갤러리 테라 비바(2023, 썽-껑땅 라 뽀뜨히), 쿤스트포룸 졸로투른(2023, 졸로투른), 부산현대미술관(2022, 부산), 아리아나 미술관(2022, 제네바) 등이 있다. 2014년 파리 현대미술 도예 살롱전 심사위원 대상, 2023년 아리아나 뮤지엄상, 2009년 테랄라 유럽 도예 페스티벌 공모전 은상 등을 수상했으며, 한국 국립현대미술관 아트뱅크, 스위스 제네바 아리아나 박물관, 중국 베이징 궈중 도자기 미술관, 일본 시가라키 현대 도자기 미술관, 핀란드 포시오 북극 세라믹 센터 등에서 소장하고 있다.

Myung-Joo KIM(b.1973) earned her BFA in Ceramics at Hongik University and her MFA at ENSAV La Cambre in Brussels. She has held solo exhibitions at KunstForum Solothurn(2024, Solothurn), P21(2024, Seoul), Musee Ariana(2024, Geneve), ARTBN(2023, Seoul), Hori Artspace(2023, Seoul), Salle basse de la Crypte Rostropovich(2022, Beauvais), Vazieux Art Gallery(2022, Paris), and KunstForum Solothurn(2022, Solothurn). Her work has been featured in group exhibitions at le Delta(2025, Namur), LEEUNGNO MUSEUM(2025, Daejeon), New Spring Project(2025, Seoul), Kunstforum Solothurn(2024, Solothurn), KONIG Seoul(2024, Seoul), Centre culturel Ter Dilft(2024, Bornem), Le Port cloche(2023, Rochebaudin), Galerie Terra Viva(2023, St-Quentin la Poterie), Kunstforum Solothurn(2023, Solothurn), Museum of contemporary Art Busan(2022, Busan), and Musee Ariana(2022, Geneve). She received the First Prize (Jury Award) at the Ceramic Salon of Contemporary Art in Paris in 2014, the ARIANA Prize at the ARIANA Museum in 2023, and the Silver Quentin at the TERRALHA Contest of European Ceramic Festival in 2009. Her works are held in major collections, including the National Museum, of Modern and Contemporary Art, Korea; the ARIANA Museum, Switzerland; the Beijing Guozhong Ceramic Art Museum, China; the Museum of contemporary Ceramic Art, Japan; the Arctic Ceramic Centre, Finland; and the Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre, Belgium.

김명주(b.1973)는 홍익대학교 미술대학 도예과 학사를 졸업하고 벨기에 라 캄브르 국립고등시각예술학교 도자, 공간과 시각, 조형예술 석사 학위를 취득했다. 쿤스트포룸 졸로투른 (2024, 졸로투른), P21(2024, 서울), 아리아나 뮤지엄(2024, 제네바), 아트비앤(2023, 서울), 호리아트 스페이스 아이프라운지(2023, 서울), 살 바스 드 라 크립트 로스트로포비치(2022, 보베), 바지유 아트 갤러리(2022, 파리), 쿤스트포룸 졸로투른(2022, 졸로투른) 등에서 개인전을 가졌다. 주요 단체전으로는 기체(2025, 서울), 르 델타(2025, 나무르), 이응노미술관(2025, 대전), 뉴스프링프로젝트(2025, 서울), 쿤스트포룸 졸로투른(2024, 졸로투른), 쾨닉 서울(2024, 서울), 테르 딜프트 문화원(2024, 보르넴), 쿤스트포룸 졸로투른(2024, 졸로투른), 르 폭트 클로슈(2023, 로쉬보댕), 갤러리 테라 비바(2023, 썽-껑땅 라 뽀뜨히), 쿤스트포룸 졸로투른(2023, 졸로투른), 부산현대미술관(2022, 부산), 아리아나 미술관(2022, 제네바) 등이 있다. 2014년 파리 현대미술 도예 살롱전 심사위원 대상, 2023년 아리아나 뮤지엄상, 2009년 테랄라 유럽 도예 페스티벌 공모전 은상 등을 수상했으며, 한국 국립현대미술관 아트뱅크, 스위스 제네바 아리아나 박물관, 중국 베이징 궈중 도자기 미술관, 일본 시가라키 현대 도자기 미술관, 핀란드 포시오 북극 세라믹 센터 등에서 소장하고 있다.